按摩小妹

▲自蔽君,張秉正作品,2009.

去髮廊洗了頭,遇上一個很會洗頭的小妹,年約十七歲。她有著靈巧的雙手,懂得運用每一隻手指指壓客人的穴道,不管在頭上、耳朵邊或是雙肩,她總能恰到好處的做好按摩這件事。怪的是她有一種厭俗的表情,不喜歡工作,不喜歡努力,於是駝著背一點快樂都沒有。

▲自蔽君,張秉正作品,2009.

去髮廊洗了頭,遇上一個很會洗頭的小妹,年約十七歲。她有著靈巧的雙手,懂得運用每一隻手指指壓客人的穴道,不管在頭上、耳朵邊或是雙肩,她總能恰到好處的做好按摩這件事。怪的是她有一種厭俗的表情,不喜歡工作,不喜歡努力,於是駝著背一點快樂都沒有。

我記得它沒這麼緩,在當時對我而言,它是一座山。

故鄉已經變了樣,

夷為平地,

然後再從原地變成另一個模樣,

沒有道路通往我的記憶,

沒有任何路邊的記號讓我知道身處何處。

所以,我不想回去了,

那裡,是個陌生的熟人。

不過,在網路上倒是可以找到一些過往的回憶。

伯伯,我要四十顆水餃。

好,自己抓。

(他並沒有說話,但用眼神示意攤子上的那排水餃)

自己抓呀?!喔…好。

(為證明自己沒多抓,我像個孩子從1開始數)

這一盒二十顆了。

(然後,他多放了幾顆)

不不,我數好了,一盒二十顆。

(然後,他又多放幾顆)

伯伯,我真的數好了,這一盒二十顆。

June 26,2009

Caf’e主題館

《第13個故事(The Thirteenth Tale)》by 黛安.賽特菲爾德

地圖

一面牆上,有著北美洲與南美洲,

我遙望著另一面牆,

那有更廣大的版圖,

歐洲、非洲、大洋洲及亞洲,

我喜歡這裡,

因為這裡有全世界。

2007.11.03,六個經過。

May 22,2009

摩斯裡的冰咖啡

《留住一切親愛的(Hold Everything Dear)》 by John Berger

為了這異常的時間,

我在紛亂的四周,

找一個定落的點。

上回找到一個附有電視機、咖啡不好喝的咖啡館,

這次計畫來到擁擠的速食店。

這兒,十來歲的人,特別多,

一天二十四小時當中,他們可能有二、三個小時耗在這裡。

May 15,2009

一家不想說的咖啡館,北高雄

意外賺得的時間

意外得到一些時間,

但上天考驗著我,

四處張望,只有一家咖啡館,

我充滿害怕,

因為它唱著煽情的情歌,

它傳來晚餐應有的味道,

我想躲在一個角落,

但角落並不屬於我。

換了一塊手工香皂,

整個洗手間溢滿玫瑰香味,

香味打動著我,左右我的行為與反應,

我又返回洗手間,停留半刻,

為的是沈迷這種香味。

我記得白玫瑰苦悶地坐在馬桶上,

那種憂傷,永遠都不是我想停留在鼻間的氣味。

Mar 13,2009

Starbucks。北高雄

《費爾南多.佩索阿(Fernando Pessoa)詩選》 by 杨子

我只有「一個半」小時,

這一個半小時內我必須過濾、吸收、啃咬、放置。

我有充分的準備來應戰,

因為我清楚,心裡滿是慾望容易造就一切。

首先,我必須說:

咖啡真的好喝。

在我前頭有一池水,

水動得厲害,

若仔細觀察,你會發現她的情非得已。

兩個小時前,我為了自己笨拙的身軀流下沈重的淚水,

如果身體的改變是可以操控的按鈕,

我會隨時按下那顆復原的按鍵嗎?

不應該是,應該是事先的保養、控制未來的趨勢,

總之,身體夠拙了,掉下眼淚,更拙!

文:

我的本质已被我取消。

贪心的大麻雀在门槛上跳跃、坐下、密切监视着我最近的彷徨。

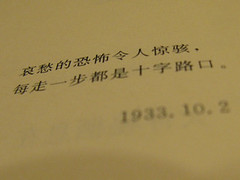

哀愁的恐怖令人惊骇,每走一步都是十字路口。

使用「夜」

很長一段時間,

我用「忙碌」使用「夜」,這種忙碌並不討厭,

只是表面寧靜的作業,內心卻很不平靜,

夜間只能平靜嗎?身體機能告知我們黑暗屬於靜態,

但大腦程式卻有不同的組合,跳動的、震盪的,

都有可能讓你的黑暗曝光過度。

我分不清是喜是悲?

目前的狀況我還能接受,

只是,我想改用另一種方式使用「夜」。

文:

夜里我突然醒来,

我的钟表正在占据整个黑夜,

我无法感受户外的自然。

前頭玻璃上有一隻小飛蛾,

牠坦露著身軀吸附在我眼前,

我想對牠說,我必須離去,

你的到來讓我的離去感到不捨與困惑,

因為,此時此刻,

我必須放下你一個。

【文】來自費爾南多.佩索阿(Fernando Pessoa)詩選 by 杨子

本文獲中時嚴選好文

「咖啡拓文字」,Link!