【讀些。寫些】《班雅明與他的時代》流浪、孤寂、逃亡

冬末,讀著這套書,數次在書裡迷失,書名把我帶往班雅明的世界,試圖在文字裡鑽啊鑽,但我似乎誤解了,書中亦有許多作者個人生命經驗的撰述,帕雅克把自己與班雅明的故事,以抒情的方式平行扣入書中,再加上強烈逼真的繪畫功力,圖像視覺與文字各佔一角,使得我常常流連於圖像的想像,一隻手托著腮,忘了翻閱;或是快速閱讀文字勤於翻閱頁面,深怕圖干擾了我循著文字走的路線,「圖」與「文」似乎有較勁的意味,讓我處在一種幻象當中。諸如幾項原因,就在書中三番兩次脫離正軌。好不容易,讀完,才想著,這不該是哲學套書,反是文學作品,甚至可說是作者循著班雅明逃亡時滯留的城市的旅遊紀錄。

班雅明所寫的文字,總讓追隨者再三咀嚼,一次又一次讀著,這套書又透過他者解讀班雅明,我從第三者的眼光認識班雅明,似是一條捷徑。費德雷·帕雅克接受專訪時,曾說,年輕時開始讀班雅明時,矇矇懂懂。近四十歲時,為了書寫班雅明,去了所有班雅明去過的地方(除了伊比薩島,此島介紹內容在第一集《流浪》)。

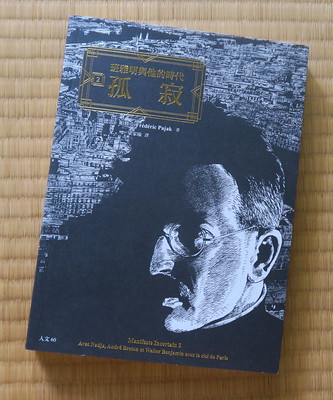

在巴黎旅行的篇幅中,可以感受到作者並非那麼喜歡巴黎,甚至覺得巴黎冷漠,這些篇幅的插畫是各種品種的犬,眼神都略帶憂鬱(巴黎內容在第二集《孤寂》),而作者本身,其眼神也略帶憂鬱。

除此,費德雷·帕雅克還談及很多人,梵谷、波特萊爾、愛德華·哈潑(Edward Hopper,亦譯作:愛德華‧霍普)、伊斯拉‧龐德(Ezra Pound,亦譯作:艾茲拉·龐德)⋯⋯等。

以下為三書抄寫:

《班雅明與他的時代1——流浪》

·在中途停靠時,他造訪了哥多華與賽維亞,時間至少夠他「狼吞虎嚥西班牙南部的建築、風景與風俗。」他寄了明信片給朋友們:一種無法擺脫的癖好。

在巴賽隆納,他很快便聽任自己踏上「不斷出錯的路線」,在街巷曲道中穿行,直到胡同邊與咖啡館。(p.51)

·在一段文字的曲折處、在一場意外、一個筆誤,或是在印度大麻的作用下,溜出的段落屬於另一個班雅明,一個從理性思考中獲得解放的班雅明:「噢!勝利之柱,像是塗上蛋黃的餅乾,覆著兒時砂糖融化的光芒。」(p.61)

·在1930年發表的〈小說危機〉中,他宣告:「小說誕生於孤獨的個人。」⋯⋯班雅明堅稱:「實際上,沒有什麼比危險的緘默更有助於深入人的內在。沒有什麼比小說的閱讀在我們所有人的存在當中所認識的無恥發展更徹底地殺死敘事的精神。」(p.78)

·他寫了〈經驗與貧困〉,一篇短文,在文中他用大量抑鬱的啜泣和哭訴的文句,打碎句子的結構。他書寫的對象是一個大約失蹤於1933年1月30日的男人,一個裸體的男人,「從這個年代的尿布中發出新生的苦喊」。(p.83)

·在伊比薩島,班雅明先是住在諾埃格拉特的房子裡。在白天,他試著逃離混亂與嘈雜,好躲進「這個地區古時的美與孤單」。⋯⋯他讀書、塗鴉或是曬太陽,抵著樹幹席地而坐。漫長的白日過去,幾乎帶走一切:「強列的黃油般的燈光、酒精與泉水、白晝的挑逗與閱讀。」(p.127)

·「嘿,疲累!你在跟誰說話?」

「我是在跟愚蠢以及沒耐心說話。我把門和窗都關了,但它們還是進來了。它們一定是從破洞或是裂縫中滑進來的。但別擔心⋯⋯」(p.194)

《班雅明與他的時代2——孤寂》

·巴黎的每座車站都有自己的氣味、自己的胸膛、自己的瘀青。就要下車前,抵達的旅客們被趕出他們各自的街區:窮人區或富人區、夢遊者區、渴求馬路上的擁擠的夢想家區、很快就會對巴黎感到失望的天真愛侶區。(p.27)

·影像,螢幕的俘虜,修過圖的數位照片,資訊過量,變形,這些都控制了時間,時間整體。但這時間撞上了另一個時間,一個暫停的時間:繪畫的時間,特別是在愛德華·哈潑(Edward Hopper)的畫作裡的時間。(p.101)

·儘管歐洲繪畫從自身汲取養分,撫慰著資產階級習慣的樂觀主義,散落在馬蒂斯的好品味和畢卡索慣常的挑釁之間,但在大西洋的另一岸,一個罕為人知的插畫家勉勵要表達那無法表達的:已死的生。他用手段與情感的節制,不帶明顯的笨拙,以平庸與冷漠的代價,成功地感動了他人——這是明擺著的,這是個奧秘。(p.103)

·既然他並不和今日的巴黎人一起生活,他便將活在昨日的巴黎人當中,這些無從掌握的幽靈,在他的靈魂最深處填滿了懷舊。(p.117)

《班雅明與他的時代3——逃亡》

·兒時,我討厭笑。我的意思是:我不喜歡參加集體的笑。一桌人的笑或是群眾的笑讓我感到辛苦。再者,來自群眾的一切、歸諸群眾的一切都讓我討厭。(p.9)

·我的微笑是為難的微笑。什麼都讓我感到為難:表達熱情或熟悉的姿態、責備、誇獎。⋯⋯事實上,必須微笑讓我受苦,因為我微笑是為了不用回應,為了將對話截短。(p.10)

·我們叨絮不休,但在我們零碎的、不斷被打斷的談話中,還剩下什麼實在呢?被說出的話不再保證什麼。吐出的字在普遍的絮叨中失落了。必須重複者些字眼,重述它們,直到它們企及語言的品質。或許結巴,為了讓每個字的每個音節都倍增,並倍增實在被完成的可能性。(p.14)

·他在最後一次逃難,15日,搭上前往盧爾德(Lourdes)的最後幾班火車之一,帶著的行李有兩只大皮箱、一副防毒面具、盥洗用品、手稿以及他作品的影本,以及一幅保羅‧克利(Paul Klee)的畫,名為《新天使》(Angelus Novus),他從框裡拆下來的——這幅畫將抵達美國,而提奧多·阿多諾將在戰後帶回法蘭克福,以歸還給遺產接受者舒勒姆,這是根據班雅明在1932年試圖自殺時立的遺囑。(p.95)

·對他而言,走路是一種表達儒家格言「緩慢是美」的方式。這也是一種拒斥進步與速度的方法。(p.130)

·我們都是二十世紀的各種意識形態的繼承人。我們像是它們的笨拙的宿主,在對它們尚帶微溫的幻覺的否定中腐朽。(p.164)

以上有色字,摘自《班雅明與他的時代》。

延伸閱讀: