鈕形電池

【寫物—鈕形電池】(7)2024.05.22

以為它是永遠儲備能量叮嚀我,原來,它也有氣若如絲之時。

【寫物—鈕形電池】(7)2024.05.22

以為它是永遠儲備能量叮嚀我,原來,它也有氣若如絲之時。

回想那兩次的拜訪,仍泛著「意猶未盡」的感覺,像是那杯黑咖啡的油脂層。

【寫物—雛鳥】(6)2024.05.02

時間一到,就有鳥巢成形,就有雛鳥裂離蛋屋,然後無助地投入雨的春天。

【寫物—過期被單】(5)2024.04.17

得植入日期晶片,才知道什麼時候該被強行塞入洗衣機。

十一月二十三日,二〇二三

午後,兩點半,進入左鎮老街,來到沐重光珈琲商行。

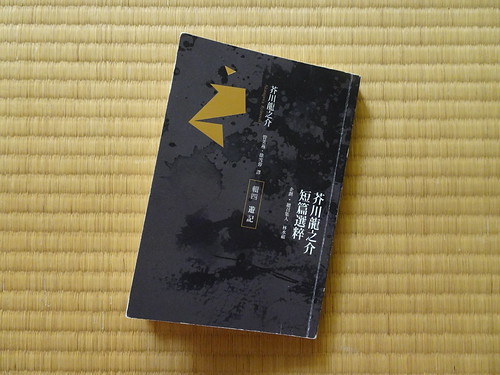

一年一本芥川龍之介的作品,持續閱讀林水福老師於2016年企劃的芥川龍之介作品全集,此系列共五本,此為第四輯:遊記。

【寫物—藤蔓】(4)2024.03.03

日日望著他,他也日日望著我,我倆之間有一種沈默的拉扯。

我是無意間發現這家低調的咖啡館。